尼山青年说——科研攻坚 弘毅有我

来源:中国孔子网作者: 2025-05-04 12:48

青年,是时代的先锋,是文化传承与创新的主力军,为展示尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)青年学者锐意进取的学术品格与传承文明的使命担当,中国孔子网特策划推出“尼山青年说——科研攻坚 弘毅有我”主题报道,聚焦青年学者扎根儒学研究一线、投身文化传承事业的生动实践,展现新时代青年以青春之力推动儒学研究创新发展,勇担文明薪火传承重任的风采。

“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”,直面世界、自我与他者,力图将中国哲学的“天人合一”“知行合一”贯彻到日常生活和工作,把City Walk和Nature Walk结合起来,摸索出适合自己的一套“三位一体式”学习方法论和生活方法论:读书+看纪录片+逛展逛公园,从而建构一种有文化的自然生活和一种有自然的文化生活;并以此为基础,向周围人传递、分享中式生活美学。

学术成果:曾任《孔子研究》《走进孔子》期刊编辑,参与编写《孔子研究精华(1986-2015)》《中国孔子基金会志》等专著;在《孔子研究》《中国儒学年鉴》《尼山世界文明论坛论文集》《全国儒学社团联席会议论文集》等刊物和书籍发表论文多篇;参与国家社科基金青年项目“梁漱溟思想的儒佛交融形态研究”。

孔子云:“天之未丧斯文也,匡人其如予何”,孟子云:“当今之世,舍我其谁”,一代人有一代人的使命,百年前的青年一代专在打破一个旧世界,百年后的我们一代专在建设一个新世界,而两者都是从儒学发起的。儒学是中华优秀传统文化的主体构成,儒学的“两创”既是理论问题,也是实践问题,古人重知行合一,马克思主张理论与实践相结合,我愿在这种思想的指引下,从理论与实践两个维度思考和布局自己的科研矩阵,用理论来指导实践,用实践来修正理论。

学术成果:曾先后参与国家文物局《文物合理利用理论与实践研究》、文化部《中华优秀传统文化传承体系建设研究》、山东省委宣传部《齐鲁农耕文明与乡村振兴研究》等多个“两创”类文化项目;主持创作的基于真实历史的红色题材剧本杀《铁路大厂》入选山东省“十四五”重点文艺创作项目。

目前学界对于易学与东亚哲学乃至西方哲学的交互尚未有整体性的研究,这也是我想做的下一步工作。当今世界呈现出一体化倾向,“世界文明”的时代已经来临,然而西方哲学所谓“普遍的历史文明”却无法给予个人以心灵的安顿。儒家思想则反其道而行之,提出“天下同归而殊途,一致而百虑”,对于“和而不同”的强调,就是强调每一个个体都可以用自己高贵的东西作为尺度来丈量这个时代——这正是儒家思想尤其是易学研究的终极意义。

学术成果:在CSSCI索引期刊《哲学分析》《周易研究》《国学论衡》等核心刊物发表学术论文多篇。主持中国博士后科学基金项目“‘西学东渐’视角下的清代象数易学研究”;核心参与国家社科基金重大项目、国家社科基金青年项目等科研项目若干。获“泰山学者青年专家”“新徽学奖”等称号及奖项。

人文社科的研究工作需要大量的阅读积累和敏锐的问题意识,因而我认为科研工作最好的开展方式,是围绕自身兴趣的“点”展开阅读的“面”,并以阅读的“面”为基础,以问题意识和自己的深入思考为“黏着剂”,逐步垒砌对于某一学术问题的“高塔”。面对尼山世界儒学中心今年“学术攻坚年”的工作主题,在今后的研究中,我计划以儒学为代表的中国传统文化和以儒家思想为代表的中国古代哲学为土壤,挖掘整理中国古代的自然观和动物观,以此对中国近代动物保护运动追根溯源,并探寻其与西方动物福利思想在近代中国实践中的交流与互鉴。

学术成果:曾在《文化研究》《藏学学刊》、The International Journal of the History of Sport (国际体育史杂志)等期刊发表CSSCI及SSCI论文多篇。

《周易》讲“天行健,君子以自强不息”,其中的道理最浅近也最深远,就从事研究工作而言,便是要将学术作为一种志业,而非简单的职业。对自己的研究工作抱有一种信念、一股心气是从事学术研究的前提。如此,有一分心力,便可谓有一分意义。毫无疑问,学术探索的过程还有辛苦的一面。看似自由多闲暇,实则勤苦作生涯,文献整理、理论诠释、哲学创新等必备能力需要不断培养训练,需要摸索、踩准、走稳自己的步点。如此,才能在思索生命的学问中安身立命。

学术成果:先后参与国家社科基金青年项目、社团项目和齐鲁优秀文化传承创新工程重点项目、山东省社科项目,主持济宁市统战部项目等多项课题;在《汉籍与汉学》《走进孔子》等发表多篇学术论文,获九三学社中央征文二等奖、山东省政协理论研究会优秀奖、九三学社山东省理论和社史研究工作先进个人等荣誉、称号。

在学术研究方面,总结出一套沉浸式写作方法论:聚焦兴趣领域确立选题后,采用“集中突破——分散精修”模式,即前期预留完整时段构建框架,一气呵成完成初稿,后期利用碎片时间实施模块化修改,通过交叉验证史料、增补前沿成果等方式实现论文质量跃升。下一步,我拟着力实现双重提升。一是以赛促学,积极参与全国性诗词楹联征文赛事及学术论坛,同步转化创作成果为可发表的微型论文。二是立足岗位,系统梳理部门业务活动,撰写具有实践指导价值的调研报告,为儒学中心科研攻坚年建设注入跨学科创新动能。

三年硕士学习,一方面完成课程论文,一方面修习德语。专业学习之外,自己亦研读《周易》《四书》等中国哲学典籍,并着力于方东美、唐君毅、程石泉等现代新儒家之作品。三年的学习让我从西方哲学之门而入,见其宗庙之美、百官之富,而中国哲学的研读则带来比较视野,为比较研究打下了初步基础。博士期间,得益于张汝伦先生治学不分中西之理念,坚定了我对比较研究的志向。工作期间,我一方面推进英文版《理想国》《尼各马可伦理学》等古希腊经典之研读;一方面则重习德语。现阶段,我主要致力于古希腊哲学与中国哲学之比较研究,将来则计划扩展至德国古典哲学与中国哲学之比较研究。

学术成果:在《鹅湖月刊(台湾)》 发表 《“博学而笃志”章索解》《博文约礼辨析》。

多年研《易》,深感其哲学体系兼具本体论深度与实践品格。象数非玄虚之术,实为古人观象制器的逻辑工具;义理非空泛之谈,而是贯通天人、回应现实的思想范式。跨学科背景使我更关注易学在传统政治建构、伦理实践中的作用,致力于探索《周易》哲学的现代转化路径。下一步将聚焦“东亚实学视域下的易学思想研究”,以17-19世纪中日韩实学派学者为核心,考察三国学者如何通过对《周易》的创造性诠释,回应社会变革、科技发展与近代化挑战。

学术成果:参与国家社科基金项目“百年易学菁华集成”,学术论文《胡煦的太极观及其影响》发表于《周易研究》,并被《人大复印报刊资料》转载。

从懵懵懂懂的修复“小白”到技艺熟练的文物修复师,在孔子博物馆的舞台我找到了值得自己奉献一生的工作,从“指功夫”到纸上功夫,将实践与理论融合,从而也实现了自身的成长与跨越。我也将坚守着这份热爱,在文物修复的岗位上既脚踏实地,又仰望星空,为科学研究与实际工作贡献修复师的力量。学术成果:曾参加国家文物局举办的纸质文物修复培训班、国家艺术基金2019年度人才培养项目 《名人手稿修复人才培养项目》,2022年获聘为山东省文物修复师。在《中国钱币》《博物院》《文物天地》等专业期刊发表学术论文多篇;主持山东省文化和旅游课题“基于数字近景摄影测量技术的石质文物变形监测方法研究”等课题2项;主持国家文保专项资金孔子博物馆馆藏家具、书画等文物保护修复项目及文物预防性保护项目多项,其中家具保护修复项目获评山东省“全省可移动文物保护十佳示范案例”。

作为连接古今的文化守护者,我的职业生涯始终紧扣“让沉睡的文物说话”这一核心使命,致力于让历史的智慧与当代生活共鸣回响。这不仅要求我们精于鉴定知识,更需深入挖掘文物背后的故事与文化内涵。这是一条充满挑战的道路,但每一次突破都让我在欢欣的同时感受到沉甸甸的责任与使命。未来,我将继续深耕儒家文物研究,以更多科研成果支撑展览,以展览链接群众生活,让古老文明在新时代绽放新的光彩。这不仅是对总书记“让文物活起来”指示的践行,更是文化工作者的时代担当。

学术成果:策划了10余项儒家文物特色展览,其中《日出东方-山东古代礼乐文明展》《礼乐东方-孔府旧藏中和礼乐文物展》获国家文物局、中央文明办、中央网信办联合评选的“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”推介项目;《日出东方-山东古代礼乐文明展》还获得山东省第七届十大精品陈列特别奖。

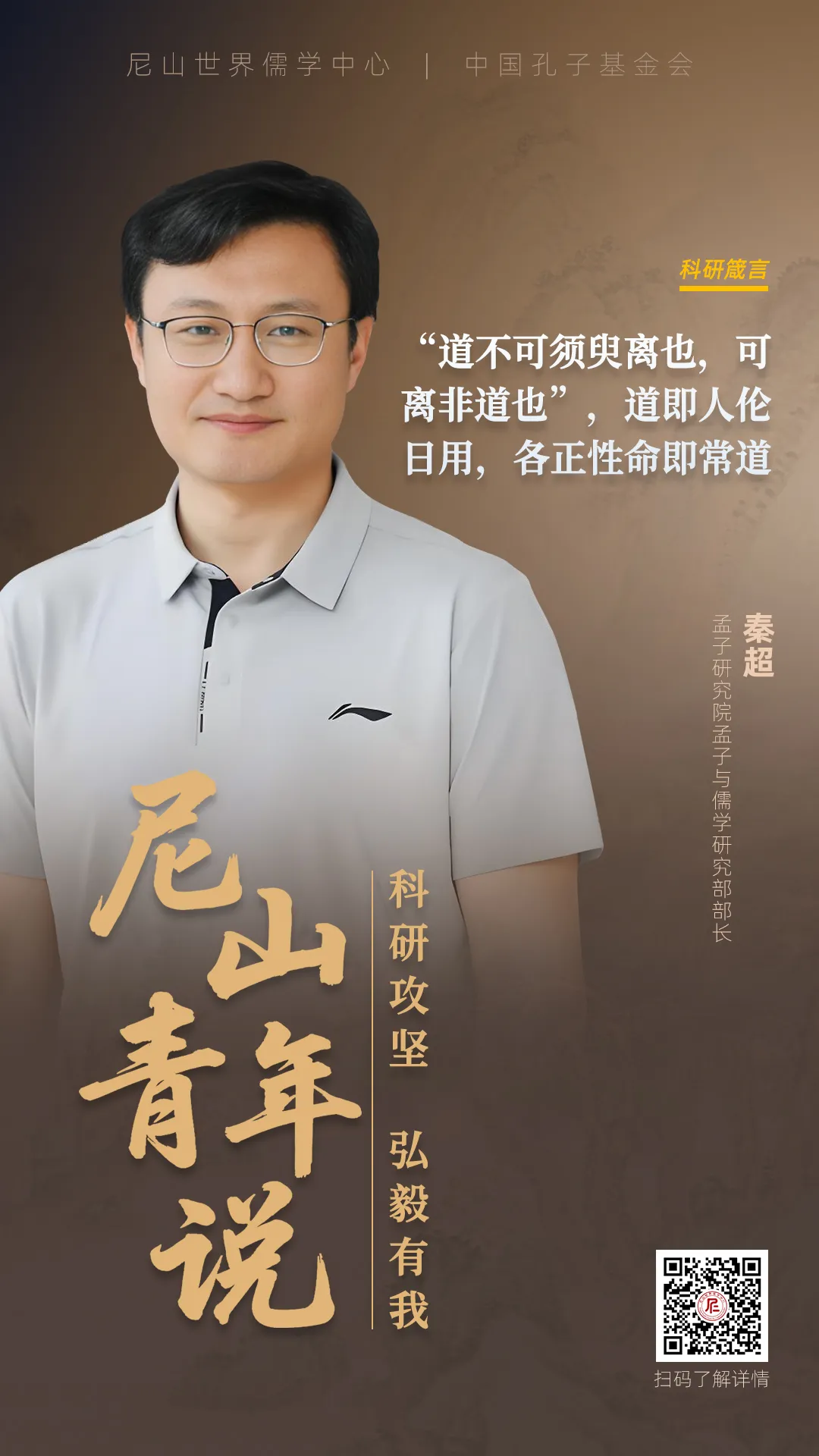

“逝者如斯夫”,道体流行大化不息,我已在孟院工作十余载。儒家强调道在事中,道事不离,我认真对待工作中的每一件事情,勿忘勿助,希求复性归道。但因个人气质尚有欠缺,对道知之觉之总不能顺遂。为补青年专技人才之钙,孟院特聘了陈来先生、王志民先生等一批国内知名儒学专家。每位专家德行可象、知行可范,我在不断地被感化与指引中,自身获得了新生,工作、生活也因此焕然一新。“极高明而道中庸”“尊德性而道问学”,内圣外王统一乃至天人合一是中华优秀传统文化鲜明的精神特质。作为中国青年,在处理个人与群体、工作与生活、事功与道义的关系中,我们理应高举中国特色社会主义伟大旗帜,运用中华传统智慧,上下而求索,书写我们大写的人生。

学术成果:先后主持济宁社会科学规划研究一般项目一项,重点项目一项;参与国家社会科学基金重大项目、济宁社会科学规划项目等十余项;参与编纂《孟子研究》等文化书籍数册;参与各类学术会议数十场;在《济宁学院学报》《走进孔子》等期刊发表论文十余篇;在东北财经大学工商管理学院、济宁社科之声征文活动中分别获得二等奖、三等奖。

工作十余年,在孟子研究院各位领导、同事的关心支持下,在陈来、王志民、王中江、梁涛、杨海文、孔德立、刘瑾辉等孟院前辈学者的教导下,我逐渐对孟子及儒学研究产生了深厚情感,并努力将自己从学术工作者转变为学术研究者。常听宋立林老师说,“儒学是一门关于生命的学问。”我想,从儒学工作者变成儒学研究者,再转变成儒学的践行者、倡导者,大概才是儒学的真谛吧。孟子说:“道在迩而求诸远,事在易而求之难。”在中国传统文化中,《孟子》或许仅仅是一本小书,却蕴含着巨大的精神能量。杨海文老师曾说:“人生数十年,最难的是踏踏实实干好一件事儿。”而始终钟情《孟子》,关怀孔孟之道,这又何尝不是我踏踏实实要干,应追求的学术之路呢?

学术成果:在《广东社会科学》《广西大学学报(哲学社会科学版)》等期刊发表学术论文20余篇;主持及参与市厅级以上课题10余项;出版著作2部(合著),参与编撰《孟子文献集成》《孟子研究》等丛书。

编辑:董丽娜

文章、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系删除