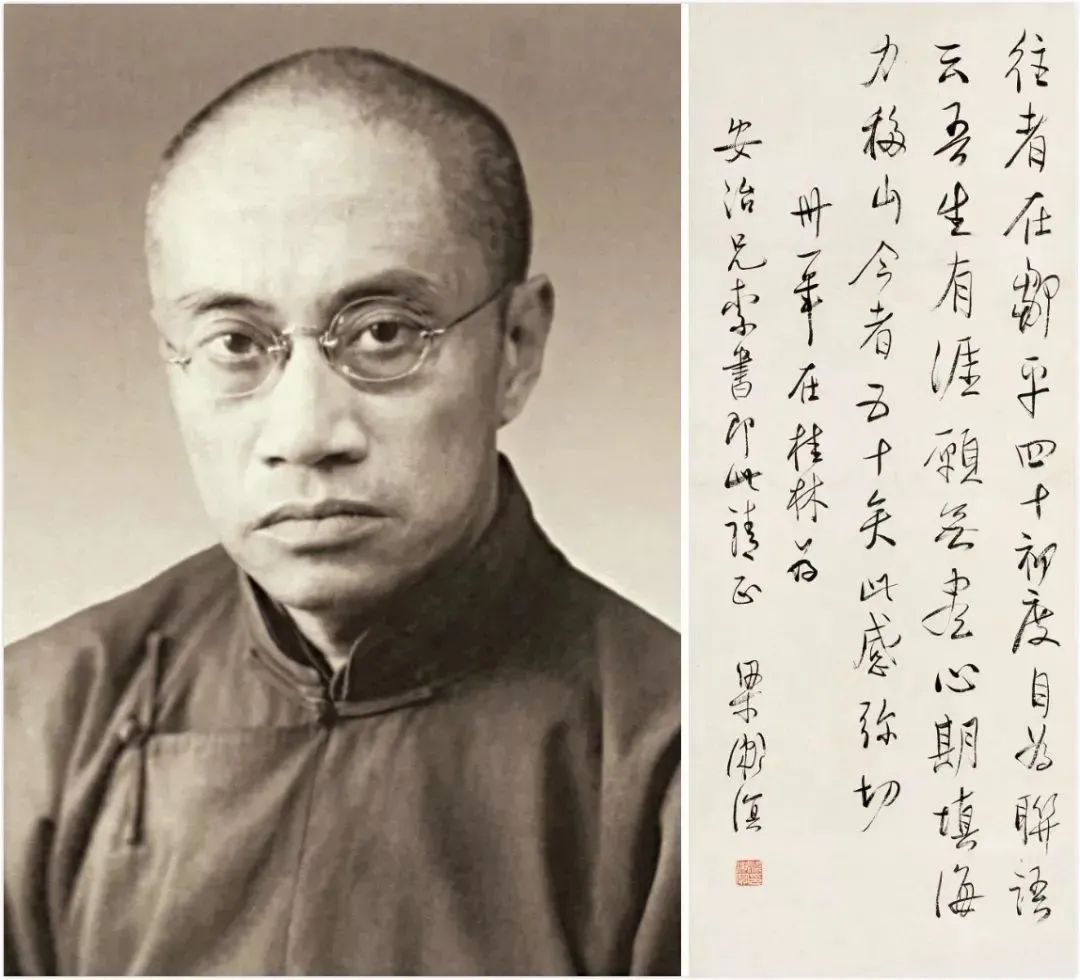

纪念梁漱溟先生诞辰130周年 | 逝去的儒者:我的父亲梁漱溟

2023-10-18 16:32:00 作者:梁培宽 李菁 来源:三联生活周刊

“这个世界会好吗?”1918年的一天,刚被聘到北大教书的梁漱溟,在与父亲探讨欧战新闻时,被父亲问了这样一个问题。“我相信世界是一天天往好里去的。”这番对话3天后,问者便在对社会的绝望中结束了自己的生命,而梁漱溟却用近百年的人生实践了自己的回答,在跌宕起伏的年代,无论身处何种境遇,他始终保持了一位儒者的乐观与尊严。

梁漱溟将两个儿子分别取名为“培宽”、“培恕”,“宽恕”也许是梁漱溟对人生、对世界的信条。梁漱溟把“不谋衣食,不顾家室,不因家事而拖累奔赴的大事”当作家训,这在两个儿子身上得到了传承。梁培宽与弟弟培恕一向不喜抛头露面,为人低调。梁漱溟一生辗转到中国各地,前半生居无定所,所以很少有实物留下来纪念,只剩下著作书稿这些精神遗产。理科出身的梁培宽坦言,以前对父亲内心世界了解不多,退休后的20年里,他与弟弟的主要工作都用在整理父亲文稿上,这也让他重新认识了父亲。

祖父与父亲

1918年农历十月初七那天,北京发生了一件比较轰动的事:一人穿戴整齐,留下一封遗书,在积水潭附近投湖自尽。那个投湖的人,便是我的祖父梁济。

梁家祖籍广西桂林,曾祖父赴京会试中进士后就定居北京。祖父梁济,字巨川,27岁中举,直到40岁才当上内阁中书的四品官,做过皇史(清朝档案馆)的工作人员。父亲评价祖父不是一个天资高明的人,但“秉性笃实”,且有一腔热肠,一身侠骨,不肯随波逐流。他一辈子关心国事,赞成“维新”。民国建立后,他也一度对国家步入坦途抱有希望,但这些都落空了。

1918年农历十月初十是祖父60岁生日,他以准备祝寿,家中须大扫除为由,到积水潭旁朋友家小住。就在生日前3天,他按计划从容投了积水潭。

祖父在遗书里说“梁济之死,系殉清朝而死”,又说,如果能唤起国人“尚正义而贱诡谋”,则他的死“可以谓之殉清,亦可以谓之殉中国”。所以世人把他的行为简单视为“遗老殉国”,其实并不正确。新派人物陈独秀、徐志摩、胡适等人,也都写文章评论他“自沉”,他们并没有把祖父之死仅仅理解为殉清而死,反倒由此来反思整个社会精神力量的缺失。

父亲出生于1893年,他形容自己幼时“既呆笨又执拗”,直到6岁,自己还不会穿裤子。有一天早上,祖母隔屋喊他,问他为什么还不起床,他气愤地大声回答:“妹妹不给我穿裤子呀!”被全家引为笑谈。父亲少时爱静思,不喜运动,体质弱。读书时,经常看同学打球踢球而不敢加入,只有等人家都玩罢,才敢一个人去试一下。因好想事情,神色完全不像少年,同学给他起了个外号“小老哥”。

很多人以为父亲幼时饱读“四书五经”,事实上因祖父赞成维新,不主张读经,在父亲学完《三字经》之后,就让他读一本叫《地球韵言》的书,内容多是介绍欧罗巴、亚细亚、太平洋、大西洋,这在当时实属一件很不寻常之事。7岁,父亲被送到北京的“洋学堂”——“中西小学堂”,既念中文也学英文。不料第二年便赶上“庚子之变”,那些英文书只好烧毁。此后,他又入过几所小学。

1906年,14岁的父亲考进“顺天中学堂”,后来学术界的著名人士张申府、汤用彤等都是他的同学。他和班上3位同学是好友,有一天几个人谈到兴头上,提议不再“大哥、二哥”相称,而是根据每人的短处拣出一个字来,以警示策勉。于是有的人因稍显懦弱被取名为“懦”;有人因脾气暴躁被取名“暴”;还有一自谦为“惰”;而父亲被取名为“傲”,从中也可看出他当年的一些性格。

出世与入世

父亲顺天中学毕业,他所受的正规教育至此为止,其后皆自学。当时革命派在天津办了一张《民国报》,19岁的父亲到报社做编辑,还做过外勤记者。那时父亲向往议会政治,每逢资政院开会,一定会想方设法去旁听。作为记者,他还亲眼目睹过袁世凯在北京举行的临时大总统就职典礼。

父亲原名为焕鼎,字寿民,经常以“寿民”或“瘦民”为笔名在《民国报》上发表文章。有一次,报社总编辑孙炳文在为父亲题写扇面时,顺手写下“漱溟”二字,父亲很喜欢,从此这名字就伴随他一生。孙炳文1927年在国民党清党时被杀,他的儿子孙泱(注:又名孙宁世,原中国人民大学党委书记兼副校长)、女儿孙维世都死于“文革”。

父亲身上多少有些祖父的影子,他很早便对人生和社会问题有了深入思考。十七八岁时,他就开始找些佛教的书来读。1913年,离开《民国报》后,他原有的出世思想再次抬头,甚至两次试图自杀。那时,他深陷于人生烦闷中,不愿在世俗趣味中混过一生,认为人生即是苦,思求出家为僧。

1916年,父亲写了长文《究元决疑论》,在上海《东方杂志》上连载,文章批评古今中外诸子百家,独推崇佛法。刚接任北大校长的蔡元培看到文章,邀父亲到北大教授印度哲学。从此他进入北大,后来还陆续开授了儒家哲学、唯识学等。

后来在北大教授“新唯识学”的熊十力先生,便是由父亲推荐的。父亲与熊十力先生自1919年便认识,踪迹密切,关系非同一般。但到了晚年,二人学术上有重要分歧。父亲肯定熊老某些学术见解“因有其价值不容抹杀”,同时明确指出儒家的学问“贵在力行,而不尚思辨”,但熊老恰是反其道而行之,“舍力行而尚思辨”,这是父亲断然不能苟同的。

北大任教期间,父亲经历了由“佛”到“儒”的思想转变。他后来回忆,读《论语》时,发现开篇便是“悦”——“学而时习之不亦说乎”,一直看下去,全书不见一“苦”字,这引起他很多思考。《论语》中与“乐”相对的是“忧”,然而又说“仁者不忧”,孔子自言“乐而忘忧”,其充满乐观的人生态度很大程度上改变了父亲对儒家的看法。他开始由“出世”转为“入世”。

1921年根据父亲演讲而整理的《东西文化及其哲学》首次出版,书中倡导世界文化是多元的观点,认为东西方文化各有其价值;而作为东方文化的中国文化,以儒家思想为代表,自有其对人类生活不可磨灭的价值,并预期世界最近的未来将是中国文化的复兴。此后再版10多次。在一片“打倒孔家店”的呼声中,父亲肯定和捍卫了孔子思想。当年冬天,28岁的父亲与同岁的母亲结了婚,但他从20岁开始吃素的习惯却保留了终生,直到95岁去世。

父亲在北大时,与陈独秀、李大钊、胡适等皆是同事,有往来。1927年春,父亲得知李大钊连同一家老小被张作霖逮捕后,立即从西郊进城访章士钊,希望能与章一同出面将李大钊的家属保释出来。章士钊自认为与张作霖的亲信参谋长杨宇霆相熟,可以保李大钊不死,但最终还是失算了。

1921年,在《东西文化及其哲学》一书中,父亲提出“愿再创中国古人讲学之风与近代社会运动相结合为一”的主张,早已不满学校只是传授知识技能的偏向,1924年中,他辞去了北大教职。

在中国必须实行民主政治,这是父亲的梦想。民主政治现成的模式是议会政治,早年他即寄望于此。可是民国创立之后,二三十年间始终无法确立这种政制,而只有国家四分五裂,军阀混战。父亲再三思索,认为西方社会能够确立这种政制,正是在长期争取民主斗争中,人民才具备了实施此种政制的基础,而中国广大群众缺乏民主政治的要求与习惯,因此必须从培养人们的民主政治的习惯入手,才能为民主政制的建立打下坚实基础。而中国人口的绝大多数在农村,因此必须由农村入手。所以父亲开始决心从事乡村建设运动。乡村建设并非仅仅解决农村问题,而是解决中国建国问题。

1927年父亲南下到广州,准备开始他的乡村实验。不久政局变化,支持他的李济深被蒋介石软禁,父亲就离开了广东。1929年,在考察了陶行知的南京晓庄学校、黄炎培的江苏昆山乡村改进会、晏阳初的河北定县教会实验区之后,恰逢河南村治学院在冯玉祥的支持下创办起来,创办者与主持人是彭禹连、梁仲华,父亲受邀担任教务长。

1929年,河南村治学院招收了第一批学生,有400人左右。当年乡村工作的艰苦不言而喻。1930年父亲就是在学校所在的辉县百泉镇过的春节,而我们和母亲在北京,父亲给家人信里说,他“并非不想念家人”,只因“见老百姓之苦”,而“此心恻恻焉”。当时军阀混战,兵匪不分,枪炮声与过年的鞭炮声都混在一起。学生要轮流站岗放哨以自卫,父亲经常和衣而睡,以防不测。但因蒋介石、阎锡山与冯玉祥之间爆发中原大战,河南成了主战场,学院开办不到一年,便草草结束,父亲也离开河南回到了北京。

1930年村治学院在河南开办时,省主席是冯玉祥的部下韩复榘。1931年,韩为蒋介石收买,脱离了冯,到山东任主席。村治学院副院长梁仲华向韩报告学院结束工作时,韩提出可以来山东继续他们的乡村建设,后来就有了乡村建设研究院。梁仲华任院长,父亲为研究部主任,院址设在山东邹平县。

1933年,父亲把我们接到山东邹平安家。虽是县城,那时却没水没电,也没文化生活可言。我放学后无所事事,无非是和同学到城外的河里玩水、逮麻雀之类。有一天闲着没事进父亲的办公室,在桌子上一通瞎翻,想找到什么好玩东西。父亲回来后见我把东西翻乱了,不高兴,打了我的手心,那是我唯一一次被父亲体罚。

1935年,母亲因难产在邹平去世,那年我只有10岁。农村的医疗条件很差,如果当时在北京生活,母亲也不至于死。父亲在山东一直呆到1937年9、10月,直到日军侵占山东后才离开。

为团结而奔走

1937年抗战爆发后,团结抗战的呼声占据了主流,国民政府设立了“国防最高会议参议会”,父亲与张伯苓、胡适、傅斯年、沈钧儒、邹韬奋等被邀请为参议员。1938年元旦,父亲申请到延安参观访问,希望了解推动国共长期合作的可能有多少。延安虽物质条件艰苦,但人人精神面貌高昂,每天一早起来,大家都哼唱着歌曲,此唱彼和,好像忘了人间劳苦,这给父亲留下了深刻的印象。

父亲在延安停留时,谈话最多的便是毛泽东,前后共谈了8次。除两次宴请外,他们的谈话时间都很长,其中两次竟通宵达旦。

父亲与毛泽东的结识,最早应源于毛泽东的岳父杨怀中(昌济)先生。父亲有位族兄叫梁焕奎,他曾推荐杨怀中留日,又与他一同东渡日本。1918年,梁焕奎来北京就借住在梁家。时在北大任教的杨怀中探望梁焕奎时常到梁家。而父亲在北大与杨同在哲学系,所以家里与系里都有机会碰面。那时,毛泽东借住在杨怀中家里,还没有同杨开慧结婚。父亲去杨怀中家里讨教,开门的往往是毛泽东。

父亲回忆在延安与毛泽东长谈时,通常他是坐着的,而毛泽东则常在地上踱步,边走边说,有时又斜倚在床榻上,很自然随和。对中国社会性质的看法,二人的观点常发生对立冲突,争辩激烈,谁也不能说服谁,但均不动气。谈话结束后,离开主席小屋时,经常外面已是天色微明,但他的心情却格外舒畅。

1940年前后,父亲对党派之争不断加剧很是忧虑,于是他努力把国共之外的第三方力量组织起来,调解两党纷争。1941年初,他与黄炎培、左舜生等将“统一建国同志会”改组为“中国民主政团同盟”(以下简称“民盟”)。

1946年初,重庆政治协商会议闭会后,各党派共同通过了五个“协议”,尤其是“政治协商”,确定国民党放弃一党专政,将由各党派组成联合政府。父亲认为国家政治将步入坦途,而他自己将退出现实政治,专搞文化研究。但当时国共为争夺东北,内战硝烟再起。1946年4月22日手足无措的马歇尔请民盟帮助调停。而当时民盟秘书长一职空缺,人们纷纷劝说父亲应首先参加奔走和平,父亲不得不接过民盟秘书长的职务。

1946年,父亲担任民盟秘书长不久,便发生了李公朴、闻一多相继被国民党特务暗杀事件。李公朴与闻一多都是民盟重要成员,这种政治谋杀事件让父亲非常愤慨。他发表书面讲话说:“我个人极想退出现实政治,致力文化工作。但是,像今天这样,我却无法退出了,我不能躲避这颗枪弹,我要连喊一百声:取消特务!我倒要看看国民党特务能不能把要求民主的人都杀光!”在记者招待会上,父亲又说:“特务们,你们有第三颗子弹吗?我在这里等着它!”

虽然形势越来越恶化,但父亲一直频频斡旋于国共之间。1946年10月12日早晨,刚刚在国共高层奔走一番的父亲,带着希望从上海回到南京,下了火车便看见报载国民党军队攻下张家口的消息,大为失望。许多记者蜂拥而来,父亲只是长叹了一句:“一觉醒来,和平已经死了!”此话一时为媒体广为引用,成为经典话语。

几次调停失败,1946年11月初,父亲先退出了和谈,后又退出了民盟。后来有人说:“梁漱溟搞政治,但不懂政治,所以总是失败。”在我看来,这是因为父亲心目中的政治理念有所不同。在他的心目中,国家、民族的利益是第一位的,只要对国家、民族有利,党派利益可以放在第二位。在现实政治中,像这种充满书生意气的看法,注定要碰钉子、要失败。

历经风雨

1953年,父亲与原来的朋友来往都中断了。当时经常上门聚会、谈话的,只限于父亲早年相识的三五位学生。

“反右”时候父亲“幸免于难”,可他早成了“反面教员”,在政协大会小会常成为被批判的对象。我称他是个“老运动员”,永无“退役”之日。父亲从不为这些事情苦恼,仍专心从事自己的著述工作。但毕竟,在公开场合被批评指责,总不是一件令人舒心的事,有时他也会因此失眠。此时,他责备自己修养不够,不该把这些事情放在心上。

1966年8月一天,一群红卫兵跑到父亲家里抄家。一声令下,把梁家祖辈留下的书籍和字画,以及父亲自己保存的一些名家手迹,如蔡元培、梁启超的手札,统统堆到院里付之一炬。抄家的一个月后,在没有一本参考书的情况下,凭着记忆,父亲动手写作《儒佛异同论》,全文4万字完成后,又接着改写《东方学术概观》。一些书稿被抄走后,他曾给毛泽东写信,要求发还。信中说:不发还此书稿,即不可能读写,无异于宣告我的死刑。信发出去后如石沉大海。过了很久,终于收回若干被抄走的日记手稿。

1973年10月开始的“批林批孔”运动又将父亲卷入了一场巨大的政治漩涡。父亲与绝大多数中国老百姓一样,并不清楚这场运动的政治背景。在政协学习会上,人人要“表态”,唯有父亲一直沉默不语。可是“不表态”就是一种“表态”,沉默是不允许的。会议主持人三番五次“动员”,要他亮明自己的观点。因为只要他一张口,批判的靶子就有了。因要求保留意见不被允许,从1974年1月开始,父亲动手写文章阐述自己对孔子的看法。他本并不打算对外公开这篇文章,“以免有碍当时的政治运动”。无奈形势逼人,不由他完全做主。

1974年2月,父亲用了两个半天约8小时,在政协直属组作了《今天我们应当如何评价孔子》的长篇发言。在那“批孔”的狂潮下,他仍然捍卫孔子,替儒家思想辩护,无疑是件触犯众怒之事。父亲公开讲过“我的态度是不批孔,只批林”,这引起了对他的大会小会不断的批判。1974年9月23日,历时半年多的批判告一段落,主持人问他有何感想,父亲回答:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志。”主持人勒令他做解释。父亲说:“‘匹夫’就是独人一个,无权无势。他的最后一着只是坚信他自己的‘志’。什么都可以夺掉他的,但这个‘志’没法夺掉,就是把他这个人消灭掉,也无法夺掉!”

我知道,在父亲内心深处,一直以“不容自昧”作为自己自律的底线。所以即便面临当时的政治高压,他依然具有那种“虽千万人,吾往矣”的勇气,面对一切可能发生的种种结果。

1973年,冯友兰先生发表“批孔”文章,父亲看到后,以为不值一读,对冯先生的“转变”极不以为然。父亲与冯先生的关系,始于北大。1917年父亲为在北大哲学系读三年级的冯友兰讲过《印度哲学》,也可以说是老朋友了。1985年12月4日,北大为冯友兰先生举办90寿辰庆祝会。冯先生的女儿宗璞代表冯先生电话邀请父亲参加其家宴,被父亲拒绝。事后,父亲给冯友兰写信,说明拒不参加是“因足下曾谄媚江青”。

又经过一番周折,同年12月24日,宗璞陪冯友兰先生来父亲住处会面,这也是他们最后一次晤面。双方均未再提批林批孔的事,也更未涉及“谄媚江青”之事。只是宗璞以晚辈身份半解释半慨叹,说了一些话:“我们习惯于责备某个人,为什么不研究一下中国知识分子所处的地位,尤其是解放后的地位”;“中国知识分子既无独立的地位,更无独立的人格,真是最深刻的悲哀!”

与冯先生最后一次晤面的情形大体如此。可令人遗憾的是,《梁漱溟问答录》一书将此事误说为1974年,并称当时冯先生“悄悄地”去向父亲诉苦等等。这样一来,事情的真实面貌便变了样。结果是冯先生家属不满,并招了许多议论“最后晤面”的文章,浪费人们的笔墨与时间。

生活中的父亲

在那些年月里,应该承认,我们兄弟俩与父亲的距离拉开了,但严格地说并没有划清界限。父亲的为人如何,是否“一贯反动”,我们心中明白,但精神压力还是有的。

父亲自知他对家庭照顾很少。我的母亲黄靖贤念过初级职业学校,粗通文字,外祖母家是旗人。像那个年代的大多数家庭一样,父亲在外谋生养家,母亲在家带着我们生活。我的记忆中,父亲没有一个春节是在家过的,母亲去世的那年春节父亲在广西出差,最后一个团圆节也没有能和母亲过。

母亲去世后,父亲就把我们托付给他的妹妹或者侄女照看。记得1938年夏父亲在去重庆前,送我和弟弟到湖南衡山的姑姑那里。到了衡山,弟弟不肯留下,躲在另外一间屋子哭。父亲和姑姑听到哭声过来问怎么回事,弟弟说要跟父亲去四川。父亲于心不忍,就把我们从湖南带到四川南充一位表姑那里。这次父亲走的时候,却是我在哭了。因为今后照顾弟弟的责任,恐怕是落在我身上了。那一年,我13岁,弟弟10岁。我们上学后住校,寒暑假同学们都回家了,我和弟弟还是要住校。但我们在生活上很早就自立了,也没感觉很苦。

虽然我们和父亲并没有生活在一起,但在感情上从未感觉与父亲疏远过。他给我们的感觉从来不只是慈父,也是良师。他关心我们,但给我们的信中很少提及生活上的琐事,而是在思想上有所指点。有人问我,父亲是否很严肃?不,他从来都是以商量或建议的口吻与我们交换意见,从不命令或强制。他关心我们的思想品德,不在意于成绩分数。有一次放假,接到学校的成绩单,地理考了59分,通知我提前返校补考。我顺手把成绩单递给父亲看,父亲看了没有一句责备话就还给我,他认为自己不需要说什么。

母亲去世后,父亲本来决心不再结婚。1942年香港脱险后他在桂林,先后在几位学生或朋友的家里搭伙,朋友认为他这样的生活非长久之计,劝他再组织个家庭,父亲改变了主意。经朋友介绍,1944年,他与48岁的陈树女士再婚。

我的继母毕业于北师大,当时在桂林任中学教员,一直未婚。事后见出父亲的这段婚姻并不如意,他们的共同语言不多,思想境界又有差距。写《最后一个儒家》的美国学者艾恺曾推想父亲后面的妻子“更合意些”,因为她的文化程度高于我生母,但事实并非如此。

父亲能在这么多年的政治风浪中泰然坚持下来,一直活到95岁,这让很多人觉得不好理解。1979年,他写信给朋友:“一切祸福、荣辱、得失之来完全接受,不疑讶、不骇异、不怨不尤。”这都是多年来对佛学和儒学“践履实修”的结果。

对佛学的道理,父亲是“老而弥笃”。我们小时候跟他去寺院,从不见父亲拜佛、烧香,对他而言,最重要的是“破我执”,“忘我”,如果一个人能“忘我”,不考虑个人利害得失,人的精神面貌就会有根本不同,很多问题就不成为问题了。

1942年,父亲自日军的炮火下逃生之后,写过一篇《香港脱险寄宽恕两儿》的文章,说:“我不能死。我若死,天地将为之变色,历史将为之改辙。”因为这句话,遭到了包括熊十力在内许多人的讥评,说他狂妄、口气大。我理解他还是出于责任感和使命感而发此感慨的,他曾说:“假如我所作所为,只求一个人享乐,那么我的安危只是我一人之事而已。”他认为自己对整个中国文化甚至于中国前途,都有所见,甚至有责任。他的任务没有完成,所以不能死。

父亲信奉孔子的“仁者不忧”,因此他“乐天知命”。抗战期间,有朋友在桂林七星岩请他吃素席,饭后在一株小树下聊天,恰敌机在头上盘旋下“蛋”,朋友吓得大惊失色,急于躲避,父亲却一直镇定自若地聊天。1976年唐山大地震时,北京人都逃出了户外,父亲却安居不动。在居委会的再三劝告下,最后才有几个晚上到寓所后门的草地上露宿。

1988年,父亲因为肾衰竭住院。他认为佛家对生命的态度是“不求生,不求死”,顺其自然,他也是如此。5月11日他把我叫到床侧,示意有话要说。他说:“人的寿命有限。大夫说医生治得了病,治不了命。我的命已经完了,寿数就这样了。”我问他还有什么要交待的,他只坦然说:“火化。”1988年6月23日,父亲的人生大幕徐徐垂下,享年九十有五。他弥留之际说的最后一句话是:“我累了,我要休息……”