周永年评传|儒、释、道思想管窥

来源:藉书园作者: 2024-10-23 12:14

周永年二十岁左右,即以贯通儒、释、道三家“名噪齐鲁间”,先发儒、释、道“三教合一”之论,后倡议学习佛家修《佛藏》、道家修《道藏》,儒家也要修经、史、子、集四库《儒藏》,发出了乾隆诏修《四库全书》的先声,后于主持《四库全书》子部提要期间,其中佛家典籍应是他亲自为之。周永年晚年“喜谈禅”,又常作文发论儒、释、道之辨,本文采撷其中一二管窥之。

周永年年轻时就沉迷于释、道二氏,读了大量佛家、道家的典籍。

他首先非常喜爱佛学书籍,不论距离远近,搜集了大量梵文写本和贝叶经,几乎占据了他小楼的一半。随手抽出一卷,都能流利地背诵,好像已经熟习好多年了。他自己曾说:“我对于儒家经典尚未敢自信,但对于佛教的学问,即使是那些得道的高僧,我也未必会逊色。”“而又笃嗜内典,无远近物色梵荚贝叶,庋置所居小楼几半焉。任抽一卷试之,朗朗口诵如素习。自谓:‘吾于儒书未敢自信,至于释氏之学,虽得道高僧,未肯让也。’”。好友朱曾传(字式鲁)记下了他日夜攻读佛经的情形,“周郎跏趺坐,夜凉佛灯清。”诗中写道,周永年盘腿而坐,夜晚凉风习习,佛灯散发着清幽的光芒。

除了熟读佛书,周永年还沉迷于道家方术,好友法坤厚(字南野)就曾劝他,不要沉迷于向嫦娥、罗敷求爱一样不切实际的修仙,《示周书昌》:“捣尽元霜事总虚,漫将十斛贮明珠。应知月姊难求匹,但羡罗敷自有夫。广额逢人羞粉黛,华容临水艳芙蕖。东邻女已空闺老,水泮归期待小姑。”法坤厚借嫦娥和罗敷的典故来讽刺修仙求道的虚无,劝他珍惜现实生活中的幸福与美好。

在泺源书院读书时的恩师沈起元,曾写信给周永年,听说他沉迷于佛教和道教,极力劝诫他,“寄周永年札,闻其溺于(释道)二氏,力规之”,说周永年近来染上了沉迷虚无的毛病,恐怕对他的身心毫无益处,“近乃有逃虚之病,恐于身心毫无裨益耳”,“前日只欲求养生却疾之术,遂惑于其说”。

周永年沉迷释、道二氏,目前所见的最早的资料,是乾隆二十二年(1757)七月十四日,他参加廷试落榜后,为朋友收集到的《九皇新经》题写的跋文,他怀疑该书是一些道教徒假借上真的名义,来解释内丹、鼎器、药物的奥义,“此书疑黄冠者流假诸上真之语”,他还指出,古人曾说道教的道理是从房中之术中得来的,但那并非是指房中御女之术。因此,《参同契》中的“淑女好逑”和《悟真篇》中的“坤位乾家”,他怀疑另有深意。“昔人云道自房中得之,而非御女之术。则《参同》之淑女好逑,《悟真》之坤位乾家,疑别有旨在。”可见当时周永年虽然只有二十八岁,对道家典籍却已有了比较深入的研究。

那一时期,周永年甚至提出了儒、释、道“三教合一”的观点,他还写信给恩师沈起元,“详论三教合一之旨”,一生服膺儒学的沈起元劝告他说,儒家本身就有完善的养生之道,又何必依赖于道教和佛教呢?孔子的教义在当今已经无人讨论,世人忙于追逐文辞和功名利禄,行动与圣贤之道背道而驰,完全不顾及自己的身心该如何安顿,这令人深感叹息。虽然有人谈论道教、佛教,但他们讲求的“致虚守静”,依然是在修炼身心方面下功夫,这与世俗追逐名利的行为已经有很大不同。然而,既然你已经知晓并追求道与学问,为什么不以“四书五经”为根本,以周敦颐、程颐、张载、朱熹等人为榜样,按照他们入门的方法和修炼的途径来进取呢?正如孟子所说:“达则兼济天下,穷则独善其身”,其中的乐趣与承担何其壮阔啊!想到你卓尔不群的资质,特意寄来书信,我恳请你不要忽略我的忠告。“吾儒具有养生之道,何必二氏也。孔子之道,至今日而举世不讲,营营焉汨于文辞功利,动与圣道背驰,绝不计及。此身心作何着落,可为长叹。虽谈仙谈佛,病在致虚守寂,尚从身心处用功,与流俗之汨没驰骛,已自悬殊。然以年兄既知好道好学,何不以‘四书五经’为宗,以周、程、张、朱为师范,遵其入门之法,用功之术,以期进于大道。孟子所谓‘达则兼善天下,穷则独善其身’,其乐为何如?其担荷为何如耶!念年兄禀拔俗之质,千里外尺书,幸勿耄吾言。”

沈起元没有完全否定“从身心处用功”的释、道两家,但还是劝周永年“以‘四书五经’为宗,以周、程、张、朱为师范,遵其入门之法,用功之术,以期进于大道”,也即从儒家出发,进行“修齐治平”,“达则兼善天下,穷则独善其身”。

沈起元给爱徒写下这封信的时间,是乾隆二十八年(1763)正月初二,这是沈起元去世前写给周永年的最后一封信。乾隆三十六年(1771)周永年考上进士前后,继承明末曹学佺的观点,在济南、北京发表《儒藏说》,希望学习佛家修《佛藏》、道家修《道藏》,儒家也要修经、史、子、集四库《儒藏》,发出了乾隆诏修《四库全书》的先声,这可以说是周永年对沈起元劝告的最好的回应。

接着,周永年被征入馆辑佚《永乐大典》,办理《四库全书》,其贯通儒、释、道三家的名望,盛极一时,“以博洽贯通,为时推许”,天下的学者纷纷聚集到京城,人人都想和他结交,接连不断地递上名片,登门拜访,“当是时,海内学人集辇下,皆欲纳交,投刺踵门”。

一、佛学造诣“渊奥”

周永年年轻时,曾长期在济南佛峪般若寺读书,后于寺后林汲泉下结庐林汲山房。

周永年“渊奥”的佛学造诣,在京城的影响也很大,当时在京的章学诚曾说:“时京师士大夫讲梵学者,有历城周编修永年,最为渊奥,于丛林方丈讲僧,鲜所许可。”意思是,当时在京城研究佛学的士大夫中,周永年的学问最为深奥,他对于佛教寺院中的高僧大德,都很少真正认可。王昶(字德甫)也认为周永年是京城四个最懂佛学的士大夫之一:“今天下士大夫能深入佛乘者,桐城姚南青范、钱塘张无夜世荦、济南周永年书昌及余四人……书昌方成进士。”

精于释典的周永年,在四库馆臣中也以学识闻名,就连总纂官纪昀亦甘拜下风。纪昀在《阅微草堂笔记》中记载,灵鹫山位于如今的拔达克善,当地仍保存有诸多佛、菩萨的骨塔,题记使用梵文,与经典相符。据说,那里还有六百余间石室,这就是所谓的大雷音寺。……他曾到过那个地方,所见也不过如此。所谓的种种庄严景象,似乎也是过于修饰的说法。相传回部祖国用铜建城,居于西边的回部人说铜城在他们东边一万里,居于东边的回部人则说铜城在他们西边一万里。双方都远远跪拜,至今没有人真正到过那座铜城。由此推测,恐怕南怀仁的《坤舆图说》中记载的五大人洲,以及其中的珍奇灵怪,也不过是类似的传说罢了。“灵鹫山在今拔达克善,诸佛菩萨骨塔具存,题记梵书一一与经典相合,尚有石室六百余间,即所谓大雷音寺。……曾至其地,所见不过如斯。种种庄严,似亦藻绘之词矣。相传回部祖国,以铜为城,近西之回部云,铜城在其东万里;近东之回部云,铜城在其西万里。彼此遥拜,迄无人曾到其地,因是以推,恐南怀仁《坤舆图说》所记五大人洲,珍奇灵怪,均此类焉耳。”

周永年不以为然,他反驳纪昀说:“有佛缘者,然后能见佛界,有仙骨者,然后能见仙境,未可以寻常耳目,断其有无。”怼得纪昀哑口无言。后来,纪昀遇一道士游昆仑归来,所言与旧记不殊,这才信了周永年的话,慨叹“是则余不知之矣”。

后来,周永年负责《四库全书》子部提要的编纂,其中佛家、道家典籍应是周永年亲自为之,著名宗教史学家陈垣考证指出,“《四库提要》成书仓卒,谬误本多。惟释家类著录十三部,存目十二部,谬误尚少,此必稍通佛学者所为。吾尝考之,四库馆员中以佛学名者无几,吾颇疑其出于历城周书昌永年也。”

周永年居京十余年,业余时间经常寻佛问道。特别是后来四库馆越来越官场化,周永年逐渐感到力不从心,便常约在没有尘世纷扰的地方,与僧道相聚,正如李宪乔(字义堂)《赠周林汲》诗中所言:

都城千万户,独此抱殑殑。

每约无尘处,相寻有道僧。

尽收看后卷,只对影边灯。

犹寄班行里,自言多不胜。

王士禛的后人王祖昌(字子文,号秋水)《赠周太史》也说周永年在北京宣南藉书园中,盘腿而坐,焚香读经:

茅舍焚香竟日清,

读残贝叶不闻声。

落花满院无人到,

趺坐闲看鹿女行。

周永年有个好友叫图鎝布(字裕轩),戊辰年(1748)进士,官至翰林院侍读学士,但年未五十就辞职归隐,在八宝山东边建了一个园圃,潜心研究佛教经典。他曾对周永年说:“《金刚经》言一切福德不及受持此经,盖一切福德,身受之,故可穷;持经,福德心受之,故无穷也。”意思是,《金刚经》提到,一切福德都不如持诵此经,因为一切福德是身体享受的,终有穷尽,而持经的福德是心灵享受的,因此无穷无尽。”周永年听了他的话,顿有所悟。

他在京城南边的崇效寺来往了七八年,曾为寺里的《训鸡图》题词,自称世间纷扰如烟,他的内心却如明镜般宁静,他在寂灭的大海中,静观自己的本性:“民动如烟,我静若镜。寂灭海中,湛然自性。”由此可见,周永年常年修习佛法,潜心于内心的静观与修炼。

周永年晚年,还喜好谈论禅理,每次见到僧人,就会拿出佛经与之辩论。如果僧人无法回答他的疑问,他便会用手杖敲打他们的光头。“先生晚年喜谈禅,澜翻释典,见僧辄举佛经相与辩难,不解,即以杖击其秃顶。”

周永年不仅喜与佛家辨禅理,还对儒、释、道三家思想进行深入的比较与探讨。他常以精深的见解融汇三家,试图通过对儒、释、道的融合与对比,揭示其中的共性与差异。章学诚在《周书昌别传》中,说周永年“旁涉《佛藏》,博综探索,自谓有得。尝谓:‘告子言生之谓性,人知其为佛氏之所宗,不知彼谓‘不得于言,无求诸心’,乃是阴辟儒行;彼谓‘不得于心,无求诸气’,乃是阴辟道流。盖其意以儒者存养省察为反求诸心,道家飞伏修炼为求助于气也。’闻者疑信参半,然其所见卓然不可易也。”

周永年的话翻译成白话文就是:“告子所言的‘生之谓性’,大家都知道这是佛教的核心思想,但不明白他所说的‘不得于言,无求诸心’,其实是在暗中排斥儒家的学说;而‘不得于心,无求诸气’,则是在暗中排斥道家的思想。”什么意思呢?他的话涉及到对战国时期的思想家告子的思想解读,以及与儒、释、道思想的比较。

告子提出“生之谓性”,指人的本性就是天生的本能反应和欲望,即人的本性是与生俱来的。这种观点强调人与生俱来的自然属性,如生理需求、安全需求等,这其实反映了佛教的核心思想,也就是佛教对“生命”和“自然本性”的理解。佛教认为一切众生都有“性”,即自然的存在,这与告子所强调的“生之谓性”有某种相似性。佛教也强调“性空”,所有现象都没有固定不变的本性,而是依因缘而生,这与告子的自然本性思想也相契合。因此,周永年认为告子的“生之谓性”思想与佛教有相似之处。

告子还说:“不得于言,无求诸心。”意思是,如果从言语中找不到答案,就不要去追求心中的感悟。这句话的潜台词是,告子强调外在的行为、言语,显然是对儒家修心学说的排斥,因为儒家尤其是孟子,强调“心”的重要性,提倡通过内心的道德觉悟、反省和修养来认识道德本性。

告子还说:“不得于心,无求诸气。”意思是,如果从心中找不到答案,就不要去追求气的修炼。这里“气”是中国古代哲学中的“气”,指生命力、宇宙运行的基本力量, 告子这句话实际上是在排斥道家。道家思想,尤其是老子、庄子和后来的道教,极为重视“气”的修炼,认为通过对“气”的调节,可以与天地自然相通,获得身心的健康和长寿。告子的这句话却强调先“得于心”,显然是对道家“求诸气”得排斥。

如上可见,周永年后来似乎抛弃了年轻时“三教合一”的观点,当他真正掌握了儒、释、道三家精髓后,通过严密的哲学分析,已然揭示出三家的联系与批判,仔细品味他的话,可以看出他在儒、释、道三者之中,似乎对佛教的理解和认同更加深刻。

二、儒、道源流之辨

周永年晚年,常对年轻时“惑于其说”的道家持批判态度,认为道家思想中存在很多附会与假托的成分,过于神化自然现象和天象。

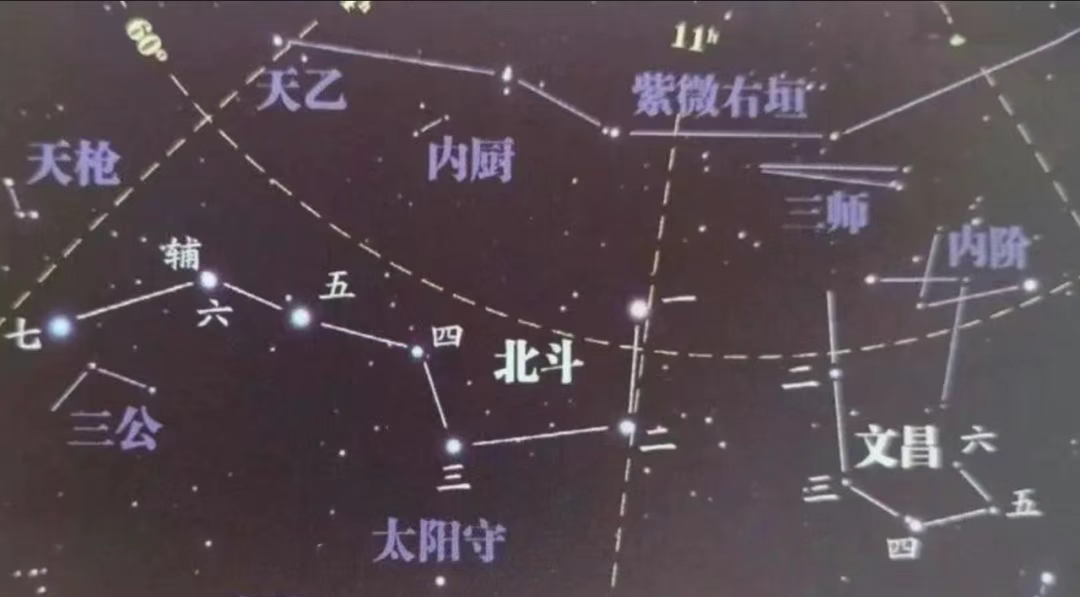

比如,乾隆五十四年(1789)孟冬,他为《重刊太上感应篇笺注》作序,开篇就论曰:“道家之书多出于附托,《隋书》论之详矣。然鬼神感应之理,具于六经,《周官》凡以神仕者无数。即如文昌本星名,而道流以为司文章之命。”序的大意是,道家的书籍大多出自附会和托名,《隋书》中对此论述得很详细。然而,鬼神感应的道理,其实已经在《六经》中有所体现,《周官》中记载的以神职从事的事例就有很多。比如,文昌本是星名,但道士们却认为它主管文章运。

乾隆五十六年(1791)春二月,周永年临终前,还应邀写下一篇《文昌阁记》,通过对古代典籍的细致考察,继续对文昌神掌管文章运、考试运展开了辨析。周永年在朱彝尊(号竹坨)、王苹(号蓼谷)论证的基础上,继续加以辨析。他指出,在《周礼》中,大宗伯一职负责“以槱燎祭司中、司命”,郑玄注解说:“司命指的是文昌宫中的星宿。”郑玄则认为:“司中、司命分别是文昌宫的第五颗和第四颗星。”这说明在春官(即礼官)的职责中,文昌之祀是由其掌管的。小司寇在“孟冬祭司民,并将民数献给国王”的注解中提到:“司民是一颗星宿,指轩辕角星。在祭祀司民时献上民数,是对人民的重视。”司民神灵负责登记全国人民的数量,并且在每三年一次的大比之时,君王会拜受并将其记录在天府之中。郑玄的注解中提到:“文昌宫的三台星与轩辕角星相近,三台星分别为司命、司中、司禄和司民。”疏义中解释道:“三年一度的大比,每年民数都有增减。”这说明,文昌之祀在秋官(即掌刑官)的职责中涉及献上民数的内容。《周礼·地官·乡大夫》中还提到:“每三年举行一次大比,考察人们的德行和道艺,并推荐贤能之士。次日,乡老和乡大夫等官员将贤能之士的名单呈献给君王。君王双手接过,记录在天府中。”司农解释道:“推荐贤能之士,类似于今天举荐孝廉和茂才。”三年一次的大比中,民数的统计与贤能之士的推荐早已被乡师和党正分别记录。怎么会在献上民数时告知神灵,而献上贤能之士的名单却不告知呢?虽然经书中没有明确记载,但可以类比得出结论。司民之神,郑玄的注解各有不同。而轩辕角星与文昌星相近,所以文昌宫的六颗星与轩辕角星和大、小民之星共同掌管这些事务也未尝不可。因此,道家文昌神主掌乡试和会试升降进退的说法,实际上是从此演变而来的,而不是凭空杜撰的。

周永年详细论证完文昌神掌管考试运的源流后,又继续论道:“然谓在周为张仲,以孝友之人上配文昌之星,而因以主士子之予夺,与《周官》‘六德’‘六行’之教,幽明正相表里,此即五行之神配以五人帝之义,而其理固章章不可诬也。”[18]其大意是,传说中,文昌帝君在周朝时化身为张仲,以孝友之人配享文昌星,主掌士子们的升降进退,这与《周礼》中的“六德”“六行”之教遥相呼应。这种思想与金、木、水、火、土五行神灵配以少昊、颛顼、帝喾、帝尧和帝舜五人帝的观念相符,其道理明确,不可否认。

细读这篇文章,其实以文昌星为切入口,论证了儒家、道家的思想源流和融合关系:

首先,论述引用《周礼》中关于文昌星和司命、司中等星宿的祭祀职责,展示了儒家经典中对天文和星宿的重视。这些星宿不仅代表着天文现象,还与人间的行政事务密切相关。文昌星在儒家祭祀中承担着重要的角色,它与司命、司民等星宿一起象征着对人类事务的掌管,尤其是民众数量的登记、贤能之士的推举等。这种天上星宿与人间行政的联系,体现了儒家的“天人合一”思想。

其次,郑玄的注解对这些星宿的解释,进一步说明儒家思想中,星宿的分工与现实中的官职和职责相对应,例如文昌宫中的星宿负责掌管民数和贤能之士的推荐,这些活动本质上体现了儒家强调的德行、孝道和礼制。然而,随着道教的发展,道家将这些星宿进一步神化,例如文昌帝君的出现。文昌帝君作为道教中的神灵,与儒家经典中提到的文昌星宿的职责类似,掌管士子们的功名与升降。这表明,道家在天文与星宿的观念上,实际上是承袭并发展了儒家的思想。

再次,文昌帝君的传说体现了道教如何从儒家的基础上衍生出自己的神灵体系。文昌帝君在士大夫阶层中被崇拜,与儒家强调的孝友之德密切相关。道教将文昌帝君塑造成一个化身为孝友之人的神灵,正是对儒家德行教化的继承与神化。通过将儒家的伦理道德与道教的神灵崇拜相结合,道家借助这些神灵加强了对士子阶层的影响,弥补了儒家思想中在超自然层面的不足。

最后,论述提到的“六德”“六行”与五行神灵的配合,反映了道家和儒家在宇宙观上的深度融合。儒家通过五行的观念解释天人之间的关系,而道教则将这一观念扩展到五行神灵的层面,将五行与历史人物、星宿相结合。这一过程不仅保留了儒家的道德和政治教化,同时在神灵崇拜中融入了道教的信仰体系。这表明道教的神灵观念实际上是从儒家的伦理教化和天文观念中演变而来,而不是完全独立于儒家的思想体系。

三、百家“殊途”归智慧

除了善于辨明儒、释、道三家,周永年还认为,诸子百家其实“殊途同归”于最高智慧。

他的好友盛百二(字秦川)六十大寿时,周永年为他写过一篇《盛秦川先生六十寿序》:“先王之道自有其大全,而拘墟者,辄不能相通。见内者非外,见外者非内,于是儒墨孔老,不胜异同之讥。《易传》曰:‘天下同归而殊涂,一致而百虑。’圣人之论,何尝分疆而画界乎?”其大意是,古代圣王的治国之道自有其完整的体系,但那些拘泥于狭隘见识的人,往往不能相互融会贯通。那些重视内在修养的人,忽视了外在的治国平天下的道理;而那些重视外在治理的人,则又忽略了内在的修身养性之道,因此儒家、墨家、道家等学派常常互相批评。《易经·系辞》上说:“天下同归而殊途,一致而百虑。”圣人所论述的道理,从未将其分割为不同的疆域和领域。

接着,周永年以盛百二的学问为例,论证百家学说其实可以“同归一致”:“始也为词章之学,既而为阴阳术数之学,又既而为名法经济之学,务为深博,各极其致。阅历既久,有会于同归一致之理。又喜观二氏书,偶有著述,若朱子之托名于空同道士,自署为云台真逸者,不啻身亲遇之。故与先生游者,爱其词章,则曰诗人也、文人也;闻其宦迹,则曰能吏也、循吏也;听其议论之宏肆,则曰先生实负经济才。此尚无深知之者。读其《尚书释天》及《笔谈》、《续笔谈》诸书,则曰先生其今之僧一行、沈存中、郭守敬、洪容斋乎!或以问于余。余曰:是皆得先生之似者。”他表达的意思是,盛百二起初学习词章之学,后来又研究阴阳术数,再后来又致力于名法和经济之学,力求深博,各尽其理。在长久的阅历中,他领悟到不同学问归于一致的道理。他还喜爱阅读道家和佛教的书籍,偶尔有所著述,就像朱熹托名于空同道士,自署为云台真逸一样,仿佛他亲身经历了这些学问。因此,与先生交往的人,如果欣赏他的词章,就称他为诗人或文人;如果听闻他的为官经历,就称他为能吏或循吏;如果听到他宏大的议论,就认为他确实有治国安邦的才能。然而,这些称呼都未能真正深入了解他。读到他的《尚书释天》以及《笔谈》《续笔谈》等书时,就会认为他是当代的僧一行、沈存中、郭守敬、洪容斋之流的人物。有人曾问我,盛秦川到底是什么样的人。我说,这些都是对你与盛百二的相似之处的评价罢了!

周永年认为,以上这些称呼都未能真正深入了解他,集百家学说于一身的盛百二,其实就是“《内经素问》及老庄之书”中说的“真人”、“至人”,其实就是拥有最高智慧的人,“《内经素问》及老庄之书,每言古之真人、至人,若先生者,非其流亚欤。”

这段论述通过展示盛百二对多种学问的深入研究——从词章到阴阳术数,再到名法与经济之学,最终领悟到它们的共通之理。无论是诗人、能吏,还是治国之才,他的多重身份表明这些学问表面上不同,但最终指向的都是作为一个人的最高智慧。这证明了诸子百家虽然路径各异,但本质上都通向最高智慧这同一目标。

而纵观周永年的一生,年轻时即以贯通儒释道三家“名噪齐鲁间”,进京办理《四库全书》后,“好深沉之思,四部兵、农、天算、术数诸家,钩稽精义,褒讥悉当,为同馆所推重。”周永年在四库全书馆时,善于进行深入思考,精研四部经典,并广泛涉猎兵学、农学、天算、术数等多种学问。他通过考察和总结这些学问的精义,能够对其优劣得出恰当评价,受到同馆学者的推崇。这表明周永年不仅掌握了各家之学,而且能够贯通各家思想,从不同学问中汲取智慧,最终形成自己对世界的深刻洞见,周永年推许盛百二是贯通诸家、获得了最高智慧的“真人”、“至人”,他自己何尝不也是如此呢?

编辑:宫英英

文章、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系删除